潮流の早いポイントも止水域も攻略可能!

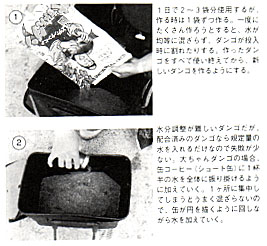

潮流の早いポイントも止水域も攻略可能!

寝ウキを使った紀州釣り

……寝ウキ釣法 水口 宏

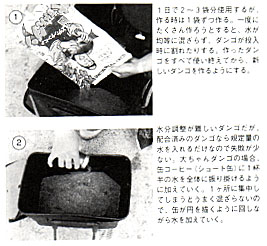

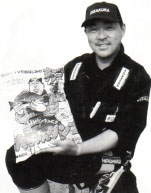

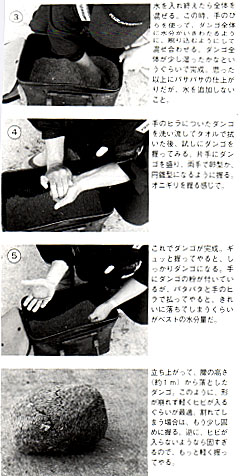

紀州釣り、ブッコミ釣りを問わず、タンゴ釣り入門者の高いハードルがダンゴだった。 同じ材料を使っても、固すぎたり柔らかすぎたり、まともに釣りにならずに嫌になった

人もいるだろう。そんなタンゴを、手軽に誰でも作れるようにと開発されたのが、水口宏さんが持つ「大ちゃんダンゴ」。その手軽さから、多くの人が紀州釣り(ダンゴ釣り)の楽しさを知ったことだろう。

今回は、津ウキ釣法の基本を中心に、釣果を上げる工夫などを水口宏さんと大ちゃんに解説てもらった。

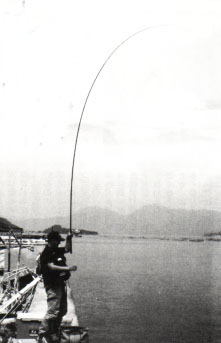

針に刺したサシエをダンゴで包んでポイントに投入。ダンゴが沈み、続いて棒ウキが立ち上がり、やがてダンゴに引かれて海中に沈むのが紀州釣り。ところが寝ウキ釣法では、ダンゴが沈んでもウキは海面に横たわったまま。文字通り、ウキを寝たままで使うのが、寝ウキを使った紀州釣り=寝ウキ釣法だ。

針に刺したサシエをダンゴで包んでポイントに投入。ダンゴが沈み、続いて棒ウキが立ち上がり、やがてダンゴに引かれて海中に沈むのが紀州釣り。ところが寝ウキ釣法では、ダンゴが沈んでもウキは海面に横たわったまま。文字通り、ウキを寝たままで使うのが、寝ウキを使った紀州釣り=寝ウキ釣法だ。

なぜ、このような釣法ができあがったのか? それは潮流の速い場所を紀州釣りで攻略するためだ。寝ウキが寝ているのは、道糸にウキ止めが付けられないか、付けても水深よりもはるかに長くとっているため。潮流にダンゴが流されても、道糸が自由に出ていく。

なぜ、このような釣法ができあがったのか? それは潮流の速い場所を紀州釣りで攻略するためだ。寝ウキが寝ているのは、道糸にウキ止めが付けられないか、付けても水深よりもはるかに長くとっているため。潮流にダンゴが流されても、道糸が自由に出ていく。

これだと、タンゴが割れた時に、サシエがウキに引かれて割れたダンゴ=マキエと分離することなく、潮流に乗せて同調しながら流すことができる。ここがポイント。つまり、寝ウキ釣法の場合はダンゴを海底まで沈めずに、中層で割って流していくこともあるのだ。

夏ヂヌ(小型チヌ)が多い時、海底までダンゴを沈めていると、小型チヌがダンゴの周りに集まってくる。良型チヌはこの小型チヌの群れの外側に集まっていて、こぼれてくるエサを食っているのだが、サシエが良型チヌに届く前に小型チヌがヒットしていまう。そこで、わざとダンゴを中層で割って、割れたダンゴと同調させながら良型チヌのところまでサシエを流していくのだ。

良型チヌがダンゴに集まってくる場合や、エサ盗りが多い時などは、無理に中層で割らずに海底までダンゴを沈めてやる。寝ウキ釣法用のダンゴは、握り方ひとつで中層で割ったり、海底まで割れずに沈めたりといろいろな攻め方ができるのだ。

■冬場は、アミエビを加える■

単体でも十分な集魚効果はあるが、チヌの活性の低い冬場に集魚効果をアップさせたい時は、大ちゃんダンゴ1袋につき、アミエビをレンガ(1/16切り)半分を加えるといい。

単体でも十分な集魚効果はあるが、チヌの活性の低い冬場に集魚効果をアップさせたい時は、大ちゃんダンゴ1袋につき、アミエビをレンガ(1/16切り)半分を加えるといい。

この場合は、水は加えず、アミエビの水分だけでダンゴを仕上げる。アミエビとダンゴがよく混ざるように、通常の場合よりも丁寧にまんべんなく混ぜるのがコツ。アミエビを加えると枯り気が出るため、ダンゴの握り加減が通常の場合と微妙に異なる。海底で割る場合はともかく、中層で割る場合は少し軽めに握った方がいいだろう。

冬場以外でもアミエビを加えてチヌを集める方法は有効だが、エサ盗りの多い夏場にアミエビを加えると逆効果になることもあるので注意が必要。特に、アジが群れている暗は厳禁。海底まで沈める場合はともかく、中層では釣りにならないことも。状況に応じて作り分けするといいだろう。

■粘りが欲しいときはヌカを追加■

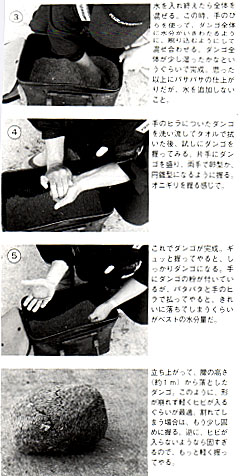

潮が速い場合や、水深が深い場合に、もう少し粘りが欲しいと思うことがある。そんな時は、少量のヌカ(米ヌカ)を加えて、粘りを出してやろう。通常通り仕上げた大ちゃんタンゴの上から、少しずつ振りかけるようにして加えていく。

ヌカがダンゴ全体に均等に混ざるように、手のヒラを使ってサッサッと混ぜ合わせていく。水分が足りないようなら少しずつ加えてやろう。粘りを出すといっても、タンゴ自体はパサパサの状態で、握った時にしっかり固まるということ。通常の大ちゃんダンゴと同様に、タンゴを握った後、手をパタパタと払えばきれいに落ちてしまうぐらいに仕上げる。

●これがオリジナル大ちゃんダンゴ●

大ちゃんや水口さんたちは、大ちゃんダンゴ発売前は、自分たちで配合したダンゴを使っていた。基本的な配合は以下の通り。

○海砂……3.5kg(釣り場に近い砂浜のもの)

○オキアミ生……1.5kg

○荒挽きサナギ……0.5kg またはプラゾーン

○チヌ用集魚材……約3kg

○ヌカ……2kg

○麦……適量

作り方は、オキアミ生をシャーベット状になるぐらい自然解凍させる。

作り方は、オキアミ生をシャーベット状になるぐらい自然解凍させる。

この時に、オキアミから出た水分を捨てないように。オキアミ生と海砂をまんべんなく混ぜ合わせる。

この後、荒挽きサナギ、集魚材、ヌカをひとつずっ加えては混ぜ合わせていく。水は入れず、オキアミの水分だけで仕上げてやる。集魚効果の高いダンゴだが、春から秋にかけては、大ちゃんダンゴと釣果の差はないとのこと。

大ちゃんや水口さんも、すぐに作れる大ちゃんダンゴを使っている。

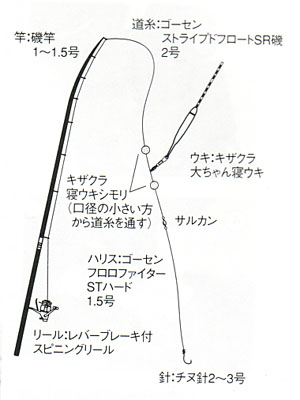

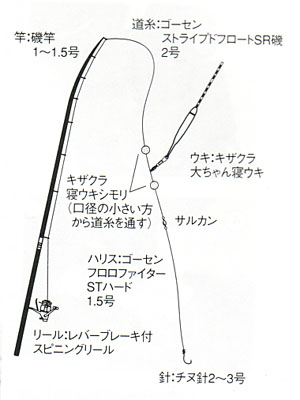

■仕掛け■

仕掛け自体はシンプルで、誰でも簡単にセットできるだろう。

道糸とハリスは、狙うチヌによって太さを使い分ける。

写真/大ちゃん寝ウキは、小型スナップサルカンを使って道糸にセットする。ウキの交換が素早くできる上、シモリ玉に直接寝ウキが当たって動きが悪くなるのを防いでくれる。

写真/大ちゃん寝ウキは、小型スナップサルカンを使って道糸にセットする。ウキの交換が素早くできる上、シモリ玉に直接寝ウキが当たって動きが悪くなるのを防いでくれる。

■寝ウキ(大ちゃん寝ウキ)■

4種類ある大ちゃん寝ウキの中で、オールマイティーに使えるのが2型。波があっても、うまく波に乗ってくれるためアタリをとりやすい。ベタ凪で、食い渋る状況なら5型で小さなアタリをとるのも効果的だ。大ちゃん寝ウキを道糸にセットする時は、小型のスナップサルカンを使う。寝ウキの上下にシモリ玉(寝ウキシモリ)がセットされているが、基本的にウキ止めはつけない。ただ水口さんは、潮流が速すぎてウキとサシエが離れ過ぎてしまう場合には、水深の1.5〜2倍くらいのところにウキ止めをつけることがある。これは、ウキとサシエが離れすぎないようにするためで、アタリをとるためのものではない。道糸を軽く張り気味にしながら仕掛けを流していけば、ウキ止めがなくても寝ウキと道糸の接点が抵抗となり、かなり小さなアタリでも寝ウキが反応してくれる。寝ウキのアタリは、ウキがゆっくりと立ち上がる。一気に引き込まれることもあるが、ウキのトップが数cm海面から離れたところでアワセを入れることが多い。

■ライン&針■

道糸はフロートラインを主に使用する。潮流に仕掛けを乗せて流していく時に、たるみができた道糸をこまめに修正しやすいからだ。道糸は、海上で見えやすい白やオレンジを使う。竿先から寝ウキまでの間、道糸ができるだけ一直線になるようにする。

●注意点

大ちゃんが、ここに注意してと強調するのがハリスの傷。ダンゴでサシエを包む時に、どうしてもハリスが擦れて傷が付いてしまうからだ。さわってみてザラザラになっている時はもちろん、ハリスが白っぽくなっていたら、その部分を切ってきれいな部分に針を結ぶようにする。

ハリスと同様に、針先にも常に気を使う。少しでも針先が丸くなっているようならすぐに付け替える。寝ウキ釣法をはじめ、紀州釣りではどうしてもラインに多少のたるみが出てしまう。そのため、チヌの口にしっかり針掛かりさせるためには、竿を大きく早くビュンと音がするほどあおってアワセを入れてやる。針先が丸まっていては、どんなにアワセを入れても針掛かりしないのだ。

■ガン玉■

水口さんは、寝ウキ釣法(特に潮流のある場所で)はフカセ釣りと紀州釣りの融合のような釣りだと言う。割れたダンゴ(マキエ)とサシエが、潮に乗って同調しながら流れていく様子は、まさしくフカセ釣りだ。

自然にサシエが漂うように、ハリスにガン玉を打たない完全フカセ仕掛けを使うのはそのためだ。潮が動かないような場所でも、フラフラとサシエが漂うためチヌの食いがいい。ただ潮が速い時や2枚潮の場合は、ハリスにガン玉(G4号)を1個打って仕掛けをなじませることもある。ガン玉は、針から半ヒロ(約75cm)のところを基準に、潮が速ければ少しずつ針に近づけてやる。

■その他の道具■

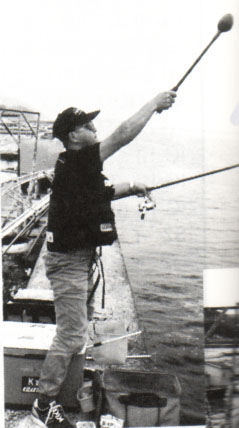

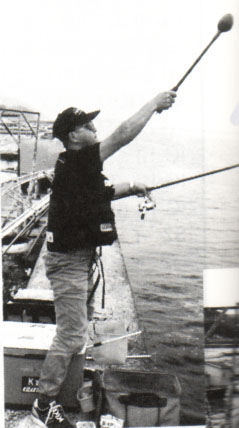

ダンゴの投入にはヒシャク=大ちゃんダンゴシャク(キザクラ)を使う。これなら初めての人でも、ダンゴを割らずに広範囲に投入できる。ダンゴを握った後に手を洗うバケツやタオル。ダンゴを握る時に両手を使うので、竿置きも紀州釣りの必需品だ。

■投入&流し方■潮流が速い時は波止の上を移動

ダンゴでサシエを包んだら、ヒシャクでポイントへ投入。まず、リールをフリーにして道糸を少し多めに出して、指でスプールを軽く押さえて道糸が出るのを抑えておく。

ダンゴでサシエを包んだら、ヒシャクでポイントへ投入。まず、リールをフリーにして道糸を少し多めに出して、指でスプールを軽く押さえて道糸が出るのを抑えておく。

投入は遠投するならオーバースローが適している。

ただ、最初は道糸が竿に絡まったりといったトラブルが少ないアンダースローのほうが投げやすい。

ダンゴが飛んでいる間は、道糸に余分な力が掛からないよう、竿先をダンゴが飛んで行く方向に向けておく。着水後、ダンゴはゆっくりと溶けて煙幕を出しながら沈んでいく。

この間は寝ウキに抵抗がかかるため、立ち上がっているが、ダンゴが割れたり、着底したら海面で横になる。

この間は寝ウキに抵抗がかかるため、立ち上がっているが、ダンゴが割れたり、着底したら海面で横になる。

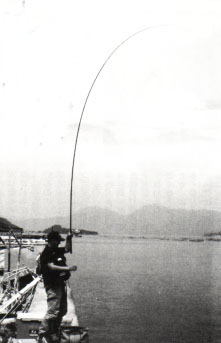

潮流が速い場所では、中層(から海底までの間)でダンゴが割れるように、握る力を加減する。ダンゴが割れてウキが寝たら、道糸を出して仕掛けを流していく。

潮流が速く、道糸をどんどん出さなければならない場合は、波止の上を潮下に向かって移動する。潮流に合わせて道糸を出し過ぎると、アタリがあってもアワセがきかない、なんてことになるのだ。

この時に、道糸にたるみが出ないように注意して、こまめにライン修正をくわえてやる。隣が釣友の場合は、交互に移動していく観音回りで攻めていけば、広範囲を効率よく釣っていくことができる。

潮が動かなかったり、ゆっくりとしか動かない場合は、移動せずにその場で釣ればいいのだが、その場合でも道糸を張り気味にしておく。

■アタリ■前アタリの後、本命アタリ

寝ウキのアタリは、前述したようにウキが立ち上がる。注意して見ていれば、その前にウキのまわりに

寝ウキのアタリは、前述したようにウキが立ち上がる。注意して見ていれば、その前にウキのまわりに

フワフワと波紋が広がるのが見て取れる。この前アタリの直後に、ウキのトップがスゥーと立ち上がることが多いので、アワセの準備をして待つ。

前アタリは、チヌがサシエをつついている時もあれば、サシエの近くを泳ぎ回るチヌのヒレの動きに寝ウキが反応している場合もある。どちらにしても、チヌが近くに寄っているということだ。これをこれを見逃さなければ、突然のアタリでアワセのタイミングが遅れるといったこともなくなる。

それまで海面に横たわっていた寝ウキのトップが海面から1cmでも持ち上がったら、それがアタリだ。小型チヌが多い場合は寝ウキを一気に海中に消し込むこともあるが、良型チヌほどアタリが小さいことが多く、確実にアワセを入れないと針掛かりしない。まず、怪しいなと思ったらアワセを入れてみよう。

海底までダンゴを沈めている時などは、海面のウキがクルッと向きをかえる時がある。これもアタリだ。

■アワセ■

大きく、速くが基本型アワセは、大きく竿を振り上げて入れる。フカセ釣りでは、軽いアワセを入れる人が増えているが、とくに潮が流れる場所での寝ウキ釣法

(紀州釣り)は、どうしても糸にたるみがでてしまうため、大きくアワセを入れて、確実に針掛かりさせてやる必要があるのだ。

針に刺したサシエをダンゴで包んでポイントに投入。ダンゴが沈み、続いて棒ウキが立ち上がり、やがてダンゴに引かれて海中に沈むのが紀州釣り。ところが寝ウキ釣法では、ダンゴが沈んでもウキは海面に横たわったまま。文字通り、ウキを寝たままで使うのが、寝ウキを使った紀州釣り=寝ウキ釣法だ。

針に刺したサシエをダンゴで包んでポイントに投入。ダンゴが沈み、続いて棒ウキが立ち上がり、やがてダンゴに引かれて海中に沈むのが紀州釣り。ところが寝ウキ釣法では、ダンゴが沈んでもウキは海面に横たわったまま。文字通り、ウキを寝たままで使うのが、寝ウキを使った紀州釣り=寝ウキ釣法だ。 なぜ、このような釣法ができあがったのか? それは潮流の速い場所を紀州釣りで攻略するためだ。寝ウキが寝ているのは、道糸にウキ止めが付けられないか、付けても水深よりもはるかに長くとっているため。潮流にダンゴが流されても、道糸が自由に出ていく。

なぜ、このような釣法ができあがったのか? それは潮流の速い場所を紀州釣りで攻略するためだ。寝ウキが寝ているのは、道糸にウキ止めが付けられないか、付けても水深よりもはるかに長くとっているため。潮流にダンゴが流されても、道糸が自由に出ていく。 単体でも十分な集魚効果はあるが、チヌの活性の低い冬場に集魚効果をアップさせたい時は、大ちゃんダンゴ1袋につき、アミエビをレンガ(1/16切り)半分を加えるといい。

単体でも十分な集魚効果はあるが、チヌの活性の低い冬場に集魚効果をアップさせたい時は、大ちゃんダンゴ1袋につき、アミエビをレンガ(1/16切り)半分を加えるといい。

作り方は、オキアミ生をシャーベット状になるぐらい自然解凍させる。

作り方は、オキアミ生をシャーベット状になるぐらい自然解凍させる。

写真/大ちゃん寝ウキは、小型スナップサルカンを使って道糸にセットする。ウキの交換が素早くできる上、シモリ玉に直接寝ウキが当たって動きが悪くなるのを防いでくれる。

写真/大ちゃん寝ウキは、小型スナップサルカンを使って道糸にセットする。ウキの交換が素早くできる上、シモリ玉に直接寝ウキが当たって動きが悪くなるのを防いでくれる。

ダンゴでサシエを包んだら、ヒシャクでポイントへ投入。まず、リールをフリーにして道糸を少し多めに出して、指でスプールを軽く押さえて道糸が出るのを抑えておく。

ダンゴでサシエを包んだら、ヒシャクでポイントへ投入。まず、リールをフリーにして道糸を少し多めに出して、指でスプールを軽く押さえて道糸が出るのを抑えておく。 この間は寝ウキに抵抗がかかるため、立ち上がっているが、ダンゴが割れたり、着底したら海面で横になる。

この間は寝ウキに抵抗がかかるため、立ち上がっているが、ダンゴが割れたり、着底したら海面で横になる。 寝ウキのアタリは、前述したようにウキが立ち上がる。注意して見ていれば、その前にウキのまわりに

寝ウキのアタリは、前述したようにウキが立ち上がる。注意して見ていれば、その前にウキのまわりに